中国化工博物馆征集广州化肥藏品背后的故事

2018-02-06 16:18:00 作者:叶建华 来源:中国文物网 已浏览次

化学工业部于1956年成立,当时的主要任务是发展化肥工业,为农业增产粮食,解决人民吃饱肚子问题,化学工业部成立初期,大概50%左右的人力、物力、财力等资源用于发展化肥工业,因此,当时人们戏称化工部为“化肥部”。民以食为天,化肥工业无疑像古代神话传说中的女娲一样,发挥了“补天”的作用。

广州合成材料研究院党委副书记于伦(左一)陪同建华(右一)拜访广州氮肥厂留守处主任蔡熙华(右二)、财务处长谢汝根,开展藏品征集工作。

令人遗憾的是,当历史车轮驶入二十一世纪之时,一些不知饥饿是啥滋味的人却对化肥大泼脏水,甚至妖魔化,使化肥工业含垢蒙尘。作为理性的社会,理性的人们,应当正视化肥,还化肥以客观、本来面目,尤其是要缅怀为发展中国化肥工业做出奉献的科研人员、企业职工的丰功伟绩。

中国化工博物馆承担着教育、展示、收藏、研究中国化工的职能。中国化工博物馆全体同仁几年来奔波在大江南北、长城内外,抢救性地走访遗迹、征集藏品、访谈人员。这项功在当代、利在千秋的事业,得到各方有识之士的积极支持、鼎力相助,留下了许多动人的故事。

广州氮肥厂留守处副主任黄灿添为建华查阅整理资料

笔者从《中国化工通史》、《当代的中国化学工业》等史料中了解到,广州是一座为中国化肥工业做出突出贡献的城市,分别在民国时期、上世纪五十年代和上世纪七十年代创建过领风气之先的化肥企业。广州化肥工业的历史值得珍藏,功臣值得缅怀。

为了做好广州化肥藏品的征集工作,笔者除了事先查阅资料,进行认真研究之外,还通过多种渠道联系了广东省和广州市化工行业协会,发出了联系函件,同时恳请广州化工企业朋友对藏品征集工作提供帮助。在做好了相关功课后,笔者于2018年1月20日至24日在广州开启了征集化肥藏品旅程,几天来发生了一些值得记忆的故事,现与读者分享。

时任中共中央中南局第一书记陶铸夫人、时任广州市委书记曾志兼任广州氮肥厂筹备处主任干部名册照片。

从派出所找到了线索

由于广州的化肥企业年代久远,有的早已关闭停产,要寻找到这些化肥企业的踪迹确实存在较大的困难。加之广东省和广州市化工行业协会人员调整频繁,几经联系,负责接待的同志也难以找到相关资料甚至不了解这些化肥企业的前世今生。

创建于上世纪五六十年代的广州氮肥厂是当时广州市的一家知名企业,时任中共中央中南局第一书记陶铸同志的夫人、时任广州市委书记的曾志女士先后担任该厂筹备处副主任和主任,这家企业按照局级单位管理,并且高配了一些级别较高的干部。曾志同志尽管工作十分繁忙,却投入较多时间和精力为广州氮肥厂筹建工作顶层设计,解决难题,举全市之力加速推进广州氮肥厂的建设,曾志同志忠诚事业、多谋善断,作风泼辣的故事在广州氮肥厂广为流传,可见当时党和政府对化肥企业是何等重视。

广州氮肥厂留守处人员向中国化工博物馆捐赠的藏品

广州氮肥厂为广东省农业发展和科技进步做出了重大贡献。该厂在市场经济浪潮的冲击下,十多年前因科技落后、亏损严重,加之环保难以达标等原因被迫停产关闭,6000多名职工全体买断工龄,厂址上建起了高楼林立的商品房。

应笔者恳请,广州合成材料研究院党委副书记于伦先生为了寻找广州氮肥厂的踪迹,利用业余时间多方打听,最后走进天河区派出所询问,才从一位由广州氮肥厂保卫干事转为公安民警的同志那里打听到了广州氮肥厂留守处的下落。

我们在一幢旧楼的二层找到了四位留守人员,他们是蔡熙华主任、黄灿添副主任、财务处长谢汝根、办公室秘书谢岳进。

广州氮肥厂留守处人员向中国化工博物馆捐赠的藏品

留守处的同志对中国化工博物馆开展征集化工藏品、史料的工作十分感激。用他们的话来说,总算还有人记得他们。因此,对我们的征集工作由衷地支持。这些同志大都年过花甲,一辈子效忠于广州氮肥厂,见证了该厂的兴旺与关停,将美好的青春年华奉献给了中国的化肥工业。

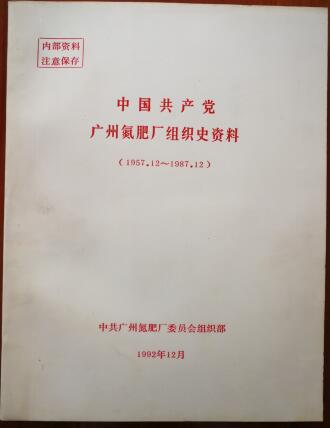

蔡熙华主任、黄灿添副主任根据我们的征集目录,打开柜子、拉开抽屉帮助寻找、热情支持。为我们捐赠了《建厂三十周年纪念特刊》、《管理标准汇编》《广州氮肥厂组织史资料》等一批史料。谢岳进秘书从档案柜里找出了广州氮肥厂60年前的档案资料,在泛黄的筹备处干部花名册中,找到了广州市委书记曾志兼任筹备处主任的名册。笔者用手机拍照下了这份珍贵史料。

广州氮肥厂留守处人员向中国化工博物馆捐赠的藏品

财务处长谢汝根说:我从18岁参加工作就在广州氮肥厂财务处工作,直到退休都没有换过岗位,对广氮感情深厚。现在终于有中国化工博物馆来征集我们的藏品、史料,可以铭记历史、永存记忆、教育后人。算盘,对于老财务处长谢汝根来说无疑是心爱之物,在没有使用计算器之前,加减乘除四则运算全靠算盘来完成,算盘打得好坏是衡量一个会计的重要指标。留守处办公室几经调整,那把算盘始终跟随着谢汝根处长。当笔者提出:希望征集这把算盘的想法后,谢处长答应爽快,并找来抹布擦去了算盘上的灰尘,高兴地送给了笔者。这把算盘的使用价值可能不太大,但这是一位老财务处长的心爱之物,笔者抱着十分感激之心接受了这一珍贵的捐赠。

广州氮肥厂,这个曾经创造过辉煌的企业,虽然完成了它的历史使命,厂址已经不复存在,喧闹归于平静,但捐赠给中国化工博物馆的藏品与史料将会留存它的历史烙印,随着研究工作的深入,将会有更多的动人故事流传后世。人们不会忘记广州氮肥厂,历史会铭记!

广州化肥党群工作部王新忠副主任和曾淑华女士向建华介绍广广州化肥厂的前世今生。

通过总部联系到知情人

为了加快化肥工业发展,满足我国农业生产急需。上世纪七十年代,我国加大对外开放步伐,向美国、法国、荷兰、日本等发达国家引进了13套大化肥装置。生产能力大约是年产30万吨合成氨,生产52万吨尿素。其中有一套落户广州,该装置1974年从法国引进。

集中引进13套大化肥装置,无疑是我国化肥发展史上的重大事件,自然也是中国化工博物馆关注的重点项目。

广州这套大化肥装置的命运如何?能否征集到相关藏品和史料,是笔者此次广州之行的重要任务之一。

无奈于时过境迁,又受制于信息孤岛,通过几条线索都未能寻找到这套装置的下落。

广州石化向中国化工博物馆捐赠藏品

笔者原准备去广东省档案馆查询,正在离开位于天河区的宾馆准备出发之前,通过电话从一位业内人士处了解到,广州引进的这套大化肥装置十多年前就停产关闭了,这家化肥厂可能隶属于中国石化集团公司广州石化总厂(现为中国石油化工股份有限公司广州分公司)。听到这个信息后,笔者决定调整行程,不去档案馆,直闯位于黄埔区的广州石化。司机师傅则说:这个厂很大、管理很严,如果不事先联系接待人,恐怕连门都进不去。经过这一提醒,使笔者茅塞顿开,立即想到从中国石化集团总部找关系,通过上层关系联系起来顺理成章。我们一边向广州石化进发,一边联系中国石化集团公司董事会秘书局强明副处长,请他帮助联系广州石化相关同志,协助我们的征集工作。没有想到,强明运作高效,通过中国石化出版社高级编辑孙明及时协调,在我们还未到广州石化之前就联系上了该厂党群工作部副主任王新忠同志,为笔者进厂开启了绿灯。

王新忠主任和曾淑华女士热情接待了我们,从交谈中了解到,王新忠主任曾在化肥厂工作过,经历过调度、秘书、修志、党群工作等多个岗位,对化肥厂的前世今生非常熟悉。按照曾淑华女士的话说,你们了解化肥厂的情况算是找对人了,王新忠主任不仅是亲历者,而且是厂里的大笔杆子,是一个有心人,积累了许多资料。

广州石化向中国化工博物馆捐赠藏品

王新忠主任侃侃而谈,给我们讲述了化肥厂从1973年创建、发展、到2000停产转产近30年的风雨历程。据王新忠主任介绍,化肥厂为广东农业发展作出了重要贡献,是广东省的重要骨干企业。该厂的转产非常成功,几千名职工都得到了较好安置,平稳分流到广州石化的炼油和其他化工岗位。

王新忠主任对我们的征集工作热情支持,认为这是为行业做了一件好事。他从柜子里找出了《广州石油化工总厂志(1974-1987)》、《广州石化志(第三卷)》《广州石化志(第四卷)》、《广州石化志(第五卷)》,捐赠给中国化工博物馆。并且将按照我们的征集目录尽快尽量收集其他藏品和史料。

我们在交流中还了解到,王新忠主任不仅是广州石化重要文件和领导讲话等公文和应用文的主要撰稿人,而且是中国石化作家协会会员、广州市灯谜协会会长,由他创作的20多则灯谜荣获全国灯谜创作赛奖项,并有多本专著出版。当王新忠主任得知笔者是中国作家协会会员、文化部高级书法家后,共同话题更多,交谈甚欢,中午盛情款待了我们,大有相见恨晚之感。我们很快成为了文友,我们将协力共襄铭记中国化肥工业历史的大业。

偶遇老乡得到帮助

中国是一个农业大国,而化肥工业却很落后,在新中国成立之前,中国的化肥市场基本是被英国等西方国家垄断。

我们在史料上了解到,在上世纪三十年代,勇立潮头的广州人却建立了广东省营肥田料(粉)厂,我国著名的教育家、化学家、广东大学教授陈宗南先生曾担任该厂厂长。该厂后来被日本侵略者炸毁。广东省营肥田料厂无疑是黑暗中的一束光亮,中国化工博物馆将这条线索作为了研究、了解和征集的重点。

笔者此次广州之行,千方百计想找到广东省营肥田料厂的线索、遗址和遗物。但由于年代过于久远,不仅广州市化工行业协会的同志不了解这条线,而且连年过八旬的原广州氮肥厂厂长也毫无印象。

建华向王新忠先生和曾淑华女士赠送书法作品以表感激之情

而对这条线索,笔者不轻言放弃。最后的希望是从档案馆找到相关线索。于是,笔者决定探访广东省档案馆。由于当时没有查询档案计划,因此没有开具查档介绍信,而按照规定查阅档案需要出具介绍信。

笔者决定撞撞运气,凭着中国作家协会会员证一试。在广东省档案馆接待大厅,一位美丽的姑娘接待了我。我向她解释了此行目的和没有开具介绍信的原因,姑娘看笔者一脸真诚,为笔者作了相应变通,递给了一张《广东省档案馆查阅登记表》,笔者交上填写的表格后,见姑娘面露微笑。笔者问:姑娘为何而笑?姑娘说:你老家是江西九江的?笔者说:是的。笔者问,姑娘也是江西人吗?她说是的,是江西省九江市都昌县的。他乡遇老乡自然亲切。

笔者说:我现在中国化工博物馆工作,特意来收集广东省化肥工业历史,要在档案馆查阅民国时期广东省营肥田料厂的情况,希望得到老乡的帮助。姑娘说:应该的。姑娘领着我到查阅大厅。查阅厅一位小李姑娘看了我的查阅登记表后,积极帮助我开通电脑,教给我查阅方法。当录入“广东省营肥田料厂”关键词后,电脑显示没有信息。后输入 “陈宗南”的名字后,显示出了不少信息,笔者从中选取了7条与广东省营肥田料厂有关的信息,进行了暂存、提取阅读、复印、提交。

档案查阅结束后,笔者希望带走复印件。小李姑娘说:复印材料需要提交领导审批,审批完成后才能取得复印件。笔者问:领导审批大概需要多长时间?小李说:一般情况下需要四至五个工作日。这下问题大了,我不可能为等复印件再等四五天,如何是好呢?我想到请老乡帮忙。

我找到老乡说明了情况,请她提供帮助,复印件出来后,请她按名片上地址发快递到北京,费用到付。我和姑娘互加了微信,姑娘姓冯,名丹。冯丹说:没有问题,乐意为老乡帮忙,并请冯丹与小李姑娘当面对接。此事花的时间不长办妥,总算运气较好。

此次广州之行,发生了一些故事,收获了许多感动。广州合成材料研究院为笔者在广州工作期间提供了交通便利,该院党委副书记于伦对笔者的工作提供了周到帮助,该院办公室李琪女士协助笔者访谈人员、整理资料。广州天赐高新材料股份有限公司副总经理张利萍女士不辞辛劳为笔者多方联系相关人员。以上帮助,令笔者十分感动和温暖。

不禁使笔者感悟,尽管时下商潮涌动、甚至不少人利己精致,但人世间的真善美永远珍藏心底,犹如一粒粒种子,随时会开花结果、温暖你我。因为中国化工博物馆是弘扬真善美、传递正能量、利国利民的千秋伟业!(中国化工博物馆研究员 叶建华)

责任编辑:小萌

文物网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属文物网所有,转载时必须注明“来源:文物网”,并附上原文链接。

二、凡来源非文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com

月度排行

新闻速递

- 2021年度文物保护示范工程公布

- 李白《嘲王历阳不肯饮酒》诗稿考论

- 习近平:不断做强做优做大我国数字经济

- 张同禄80华诞纪念典藏展开幕,景泰蓝《盛世同路》引...

- 为盛世献礼,与第一大党同路!景泰蓝《盛世同路》在沪...

- 国之重器景泰蓝《和平颂宝鉴》入藏敦煌博物馆

- 景泰蓝泰斗张同禄八十华诞纪念典藏展盛大开幕,《盛世...

专题视点MORE

原创推荐MORE

- 文物网培训中心

- 美好时光

- 大家鉴宝—老窑瓷博物馆公益鉴宝活动圆满举行

- 曜变之旅

- 菖蒲河园,一袭釉色染枝头

- 龙泉琮式瓶

- 盛世风袭北京城,金秋月览长安客(下篇)

- 阿富汗珍宝展之:石膏盘上的希腊神话

- 秘色出上林

- 阿富汗珍宝展之:恒河女神雕像