鉴藏:奇僧曼殊上人零墨

百年前想要找与弘一法师相同惊世绝才的奇僧非曼殊上人莫属,一个芒鞋破钵、袈裟裹身的和尚,竟然以反清志士的面目积极入世,意超尘表而又面目多变,一会儿诗僧、一会儿情僧、一会儿又是画僧。他以笔代枪成了反清的“革命和尚”,袈裟一脱揺身一变出入青楼成了流连欢场的“风流和尚”;他的天纵之才犹如断鸿散落的片羽,能诗擅画,通晓英文、日文、梵文并在翻译、小说等领域多有建树,且以“行云流水一孤僧”的形象徘徊在佛门与红尘之间,他就是被柳亚子称为“不可无一、不可有二”的苏曼殊。

1918年,李叔同出家变身弘一还不到一年,苏曼殊便因病怛化,弥留之际一句“但念东岛老母,一切有情,都无挂碍”留下一纸“僧衣葬我”的遗嘱,年仅35岁,蒋介石、汪精卫、陈果夫等民国大员纷纷为其料理后事,就连孙中山也“赙赠千金”,命营葬于杭州西子湖畔孤山之麓,从此曼殊名声不胫而走。

曼殊英年早逝,其诗文小说、翻译及梵文佛学的成就早有定论,但仍有许多绘画散佚湮没,他生前对自己的画作颇为珍视,“非食烟火人所能及,顾不肯多作”,零缣断楮,寥若辰星,得者皆珍若拱璧。

“曼殊善画工虚写”陈独秀一语之妙,径入如来佛心,他的画疏澹清隽,着眼于空寂、般若的趣味,不囿于北宗与禅画,独辟蹊径,兼采西画与南画,所画极具唐人之致而去其纤,有北宋之雄而去其犷,不求工画而自工,诚为空谷足音,称得上是中国近代美术的先驱,难怪黄宾虹对他的学生说:“曼殊一生只留下了几十幅画,可惜他早死了,但就是那几十幅画,其分量也够抵过我一辈子的多少幅画!”学生听了震惊,赶紧去找,终于觅到一幅《吴门闻笛图》,叹为杰构,收入囊中,不想友人质疑其赝而指另有真本,乃生仍执迷不悟。49年移居香港后,遇见了曼殊旧友包天笑、章士钊等人,出示了所藏曼殊画作,不料众人大喜过望,竟也题跋了许多诗词,直到晚年这位仁兄才把苏画连同千件旧藏捐赠给了香港艺术馆。

此幅到底孰真孰假?原是摹自曼殊老友蔡哲夫出版的《曼殊上人妙墨册子》的《吴门闻笛图》,阊门外疏柳水澹,掩映着远处佛塔,一僧骑驴前行,路边茅亭里一少女横笛吹奏,而赝本虽画面相同但亭中缺少了吹笛少女。这些伪画究竟出自何人之手呢?郑逸梅在《南社杂碎》文中一语道破:“蔡哲夫于苏曼殊卒后,绘制曼殊伪画出让,但苏之画名却因此遍传海内,实则十之八九非出苏手,而苏之真品反不及蔡伪作之佳胜。”

那么他的真迹去哪儿了呢?曼殊圆寂之后,民国元老张静江和李根源曾登报重金搜罗其遗墨,可应者寥寥。建国后曼殊的研究几乎沉寂,六十年里再无曼殊的画迹现身,直到2013年西泠印社春拍图录中刊出了“曼殊画稿”,这才撩动我那根曼殊情结的神经,遽然邂逅自然是功德,也不记得怎么从三万直奔百万的竞程,但总算“禅定”寒斋。

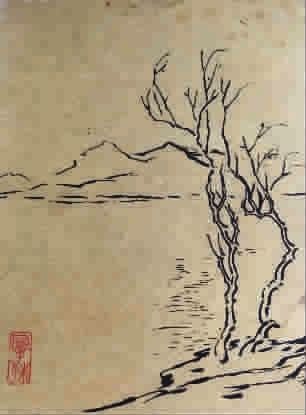

这帧写钱起“曲终人不见,江上数峰青”诗意的小品,就是早在民国被柳亚子判为佚失的《青峰江上图》,尺幅仅盈寸,荒寒枯旷,意境通禅,原藏萧纫秋处,在编定《曼殊遗迹》画册请杨沧白作跋时送给了杨,文中也提及:“纫秋以余视曼殊不恶,贻两纸,皆精妙绝伦”,后陆丹林撰《曼殊零墨》(1936年《逸经》第十三期)时,《青峰江上图》已是“红树室”的藏品了。

责任编辑:小萌

文物网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属文物网所有,转载时必须注明“来源:文物网”,并附上原文链接。

二、凡来源非文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com

月度排行

新闻速递

- 2021年度文物保护示范工程公布

- 李白《嘲王历阳不肯饮酒》诗稿考论

- 习近平:不断做强做优做大我国数字经济

- 张同禄80华诞纪念典藏展开幕,景泰蓝《盛世同路》引...

- 为盛世献礼,与第一大党同路!景泰蓝《盛世同路》在沪...

- 国之重器景泰蓝《和平颂宝鉴》入藏敦煌博物馆

- 景泰蓝泰斗张同禄八十华诞纪念典藏展盛大开幕,《盛世...

专题视点MORE

原创推荐MORE

- 文物网培训中心

- 美好时光

- 大家鉴宝—老窑瓷博物馆公益鉴宝活动圆满举行

- 曜变之旅

- 菖蒲河园,一袭釉色染枝头

- 龙泉琮式瓶

- 盛世风袭北京城,金秋月览长安客(下篇)

- 阿富汗珍宝展之:石膏盘上的希腊神话

- 秘色出上林

- 阿富汗珍宝展之:恒河女神雕像