宋代僧道服

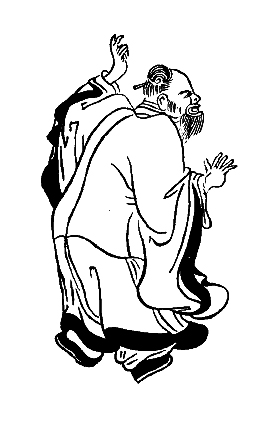

早在汉代佛教传入中国,到了唐代,佛、道二教并驾齐驱。在宋代则又抬高道教,宋徽宗又自称为教主道君皇帝,建了很多道观。道士的服装主要有道冠、道巾、黄道袍等。道冠,通常用金属或木材制成,其色尚黄,故称黄冠。

早在汉代佛教传入中国,到了唐代,佛、道二教并驾齐驱。在宋代则又抬高道教,宋徽宗又自称为教主道君皇帝,建了很多道观。道士的服装主要有道冠、道巾、黄道袍等。道冠,通常用金属或木材制成,其色尚黄,故称黄冠。后人常以黄冠代指道士,道巾有九种:混元巾、九梁巾、纯阳巾、太极巾、荷叶巾、靠山巾、方山巾、唐巾、一字巾。道士常服为黄道袍,也叫大小衫,大多交领斜襟。他们多穿草鞋。宋代道士保持着古代上衣下裳和簪冠的形制。

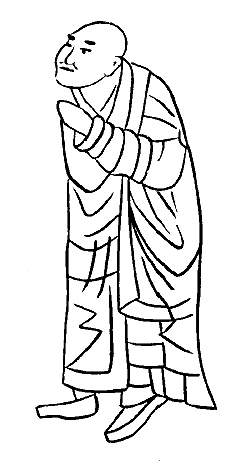

据佛教章法规定,佛教僧侣的衣服限于三衣和五衣。三衣,梵文Tricivara的意译,音译为“支伐罗”。三衣就是佛教比丘(出家后受过大戒的男僧)穿的三种衣服,即僧伽梨(九条至二十五条布缝成的大衣)、郁多罗僧(七条布缝成的上衣)、安陀会(五条布缝成的内衣)。这些衣服布条纵横交错,呈田字形。五衣,指三衣之外加上僧祗支(覆肩衣)、厥修罗(裙子)。前者,覆左肩,掩两腋,左开右合,长裁过腰,是一块长形衣片,从左肩穿至腰下。后者,把长方形布缝其两边,成筒形,腰系纽带。相传,三衣,五衣都是释迦牟尼规定的法衣。此外,还有袈裟,又名覆膊,覆左膊而腌右掖的衣式,在袈裟的右肩下用一大环作为扣搭的作用,也是佛教法衣,由许多长方形小块布拼缀而成。僧人为了表示苦行,常常拾取别人丢弃的陈旧碎布片,洗净后加以拼缀,称之为百衲衣。它不许用青、黄、赤、白、黑“五正色”及绯、红、紫、绿、碧“五间色”,只许用铜青、泥(皂)、木兰(赤黑)三色。

据《释氏要览》卷上载,其来源有五种:有施主衣、无施主衣、往还衣(包死人衣)、死人衣、粪扫衣(指人们丢弃的破衣碎片)。

至于僧帽,毗罗帽、宝公帽、僧伽帽、山子帽、班吒帽、瓢帽、六和巾、顶包八者。

宋代《清明上河图》中的僧人

河北定县宋代塔基中僧人像

波斯顿藏画

长清灵岩山宋代塑像

敦煌壁画中的行脚僧

法衣是道教法师举行仪式、戒期、斋坛时穿的衣着。僧道也穿直裰,又称直掇、直身、以素布制成,对襟大袖,衣缘四周镶有黑边。

常服即是道袍,所着的大小褂衣或名曰大小衫,这是平时穿的,大多是用交领斜襟的。这种外衣和内衣,大致同一般人相似,如道教中的八仙之一吕洞宾即系青结巾,穿黄道服,皂绦,草履,手持椶笠的装束,是同普通人们所穿者差不多的。道士服饰的另一个特点即头上所戴的冠、巾,不同于僧侣们源由天竺的佛教的服饰,而道服是源出于本土的服饰,所以《学斋占毕》载:“然冠、履两事,反使今之道流得窃其所以,坚执不变,凡閒居则以巾覆冠,及谒见士大夫并行科升章则簪冠而徹巾穿舄,是三代之制,尚于羽士见之。”也就是说宋时道士还保持着古人上衣下裳和簪冠的形制。戴巾也是道家的首服,巾即是指如纯阳紫阳巾、幅巾、混元巾又名玄巾等,有边缘,垂带。

冠以束发,这同一般人戴者相似,如黄冠、金冠、芙蓉冠、五岳灵形图冠、二仪冠等。

道家的法服服色有褐、青和绯。

波士顿藏画中之道教人物像

文物网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属文物网所有,转载时必须注明“来源:文物网”,并附上原文链接。

二、凡来源非文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com

月度排行

新闻速递

- 2021年度文物保护示范工程公布

- 李白《嘲王历阳不肯饮酒》诗稿考论

- 习近平:不断做强做优做大我国数字经济

- 张同禄80华诞纪念典藏展开幕,景泰蓝《盛世同路》引...

- 为盛世献礼,与第一大党同路!景泰蓝《盛世同路》在沪...

- 国之重器景泰蓝《和平颂宝鉴》入藏敦煌博物馆

- 景泰蓝泰斗张同禄八十华诞纪念典藏展盛大开幕,《盛世...

专题视点MORE

原创推荐MORE

- 文物网培训中心

- 美好时光

- 大家鉴宝—老窑瓷博物馆公益鉴宝活动圆满举行

- 曜变之旅

- 菖蒲河园,一袭釉色染枝头

- 龙泉琮式瓶

- 盛世风袭北京城,金秋月览长安客(下篇)

- 阿富汗珍宝展之:石膏盘上的希腊神话

- 秘色出上林

- 阿富汗珍宝展之:恒河女神雕像