唐卡的起源与《文殊师利根本仪轨经》

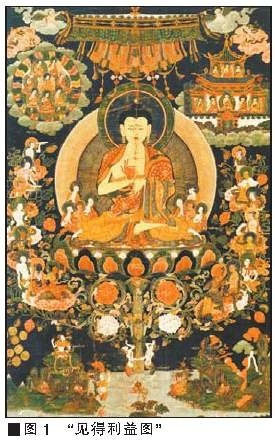

笔者在对韩国文化财团(Hahn Cultural Foundation)所藏的“mthong ba don ldan”(“见得利益图”)(图1)进行图像解析之时,发现这件作品对理解与唐卡的关系至关重要。

“见得利益图”作品概况

“见得利益图”作品中央莲台上绘有转法轮印的如来像,周围配置听法的眷属尊。在本尊下面的莲瓣上,用金色写有一行文字——mthong ba don ldan la na mo,mthong ba don ldan意为“观见即有利益”,在西藏地区,有时用来称呼显灵的佛像或佛画。

另外,在这幅唐卡中,众多眷属尊的名称也都以金色文字书写。在画面左上部,八尊辟支佛写有“rang rgyal brgyad”。右上方的八尊如来没有写名称,应是八尊不同国土的佛陀。本尊周围描绘的比丘写有“nyan thos brgyad”(声闻八人)。本尊左右,各绘有八尊菩萨,共计16尊,其尊名也都写在旁边(本尊左侧下方依次:妙吉祥、圣月光、妙财、能除一切盖、虚空藏、地藏、无价、妙现意;本尊右侧下方依次:慈氏、普贤、圣观自在、圣金刚手、大圣意、善意、遍照藏、灭罪)。本尊莲台为两大龙王捧持转法轮印如来构图,此图像来自印度。

同样尊格与构成的近代作品

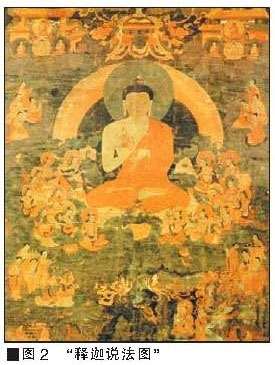

这幅见得利益唐卡中眷属尊的构成,与韩国文化财团所藏的另一张“释迦说法图”(图2)极为相似,这张“释迦说法图”在绘画方面优于“见得利益图”,为近代所绘,但本尊采用了偏袒右肩式的古老样式来描绘。

眷属尊的配置,画面上方左右楼阁中各四尊,为八如来。其下是八辟支佛,左右各四;十六菩萨,本尊左右各八;八声闻,左右各四;面向画面,左面山上是绿色身相的度母,右面山上的忿怒尊应是大威德。

本尊所坐莲台的莲茎状如枝繁叶茂的大树,与近代藏传佛教绘画中的集会树(tshogs zhing)类似。

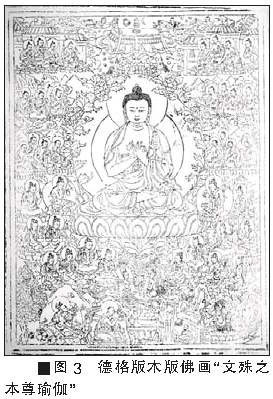

德格版木版佛画“文殊之本尊瑜伽”(‘Jam dbyangs lha’i rnal‘byor)(图3)的诸尊配置与以上两件作品也极为相似。

由此可知,主尊为转法轮印如来像,并配有八如来、八辟支佛、八声闻、十六菩萨、两大龙王说法图构图形式在西藏地区曾经盛行一时。

十六菩萨与《文殊师利根本仪轨经》

“见得利益图”中描绘的十六菩萨,与金刚界曼荼罗中的十六大菩萨及绘制于外院的贤劫十六尊并不一致,其文献依据一度不明。与“见得利益图”十六菩萨几乎完全相同的十六尊菩萨,在西藏江孜白居寺一层本堂中可以找到,意大利学者图齐(G. Tucci)曾指出这十六菩萨所依据的是初期密教经典《文殊师利根本仪轨经》。

《文殊师利根本仪轨经》中记述了四种画,“见得利益图”的构成与其中“上品像仪则品”(prathamapatavidhānavistara)所说的画基本一致,根据这篇文献,得知图中右侧第二位尊名无法识别的菩萨为普贤(Kun tu bzang po)。

“见得利益”名称之由来

《文殊师利根本仪轨经》中记述了“见得利益图”的制作方法。佛教大师博东·乔列南杰(Bo dong phyogs las rnam rgyal)进行注解,即《〈文殊师利根本仪轨经〉见得利益画上品中等现观解说》(‘Jam dpal rtsa rgyud kyi mthong ba don ldan gyi ras bris mchog gi mngon par rtogs pa’bring po bshad pa)。韩国文化财团所藏作品中的诸尊名称及图像特征与这部注释书相一致。由此可知,《文殊师利根本仪轨经》上品之(藏译为ras bris mchog,即布画),在西藏地区被冠以“见得利益”(mthong ba don ldan)之名。

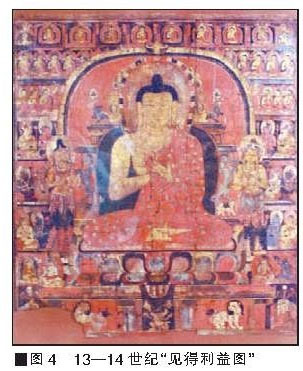

早期制作的“见得利益图”

韩国文化财团所藏“见得利益图”与“释迦说法图”以及德格版的“文殊之本尊瑜伽”图,均为近代之作,但事实上,由同样尊像构成和相同构图的唐卡可追溯至13—14世纪(图4)。

这件作品中央绘有转法轮如来大像,左右有文殊和弥勒两大胁侍菩萨。其他内容被分为八个部分,从上至下依次为:八如来、八辟支佛、八声闻、四菩萨、四菩萨、四菩萨、二菩萨及度母(左)和大威德(右),最下方本尊台座侧面的僧侣形象应是成就者。

在这幅作品中,带狮子的台座支撑本尊莲台,两大龙王捧持莲茎这一极富特征的图像没有出现。

大卫·杰克逊(D. Jackson)教授在1995年美国苏富比藏传佛教美术拍品中,曾发现类似构图的作品。另外,玛尔赛勒·拉露(Marcelle Lalou)曾在1930年复原了《文殊师利根本仪轨经》所说的四种画,但本文中举出的以上作品,与他复原的画均有很大差异。

与唐卡的早期构图

根据《文殊师利根本仪轨经》所说上品画所绘“见得利益图”,在藏传佛教美术中现存从13—14世纪直至近代的实例。西藏地区的唐卡,最初其构图经常将画面分成若干个四方形,所有的尊格几乎都为正面,呈几何学的平面式构成,后来逐渐开始添加背景,并配以其他尊像,呈现出自由、自然的鸟瞰式构图,随时代不同而逐渐演变。“见得利益图”的风格演变也符合这种倾向,韩国文化财团所藏“释迦说法图”,状如集会树一般的巨大树木中,诸尊呈鸟瞰式配置其中,这种变化显示了西藏唐卡画面构成的历史发展和演变。

那么印度的轴装佛画是否也呈现出平面化的构图呢?

本尊所坐莲台分出的莲茎上坐眷属尊,这种构图在近代三幅作品中出现,而在前面谈到的早期作品中则被省略。这是印度佛传故事舍卫城神变中常用的传统图式,其后这种同根多枝莲花构图不仅用于神变场景,也被用于极乐净土图和曼荼罗等,成为佛教美术的传统图式之一。

《文殊师利根本仪轨经》中称:“又彼如来所坐莲茎下周回。出无数莲花次第高低一一得所。世尊左边复有八大菩萨各坐莲花座”,本尊的莲台伸出的若干支茎,成为十六菩萨的莲花座。

因此近代的“见得利益图”中所见同根多枝莲,应是依据《文殊师利根本仪轨经》中所说,早期作品很可能是依从当时唐卡的平面配置习惯,将同根多枝莲花省略了。

唐卡遵从印度轴装佛画的发展

韩国文化财团所藏“见得利益图”,根据藏文尊名,可以确认这是一幅依照初期密教经典《文殊师利根本仪轨经》所说上品画的实例。这种作品不仅出现于近代,也存在13—14世纪的早期作品中。

唐卡是曾在印度繁荣一时的轴装佛画,后被传入西藏。然而将形成于印度的佛教经典内容忠实绘制出来的实例迄今却寥寥无几,只有在丝绸之路的绿洲——黑水城出土的12—13世纪的一幅唐卡被认定为宝楼阁曼荼罗,它处于唐卡与曼荼罗的中间形态,是叙景式曼荼罗之一。

但是根据“见得利益图”的辨认和判定,说明西藏的唐卡中,遵从印度轴装佛画的传统,并将此传统一直忠实延续到近代的例子至少是存在的。再根据西藏佛教美术所具有的保守性特征,印度的轴装佛画传统保存在早期唐卡中的可能性相当大。

近几年,欧美盛行关于西藏佛画样式的研究,但与此同时,我们有必要了解样式的变迁过程以及同一题材随着时代的不同如何被表现。

“见得利益图”的发现,不仅是通过图像学方法认定一幅唐卡的绘制,对于考察亚洲各地现存轴装佛画的源流、藏传佛教美术史等的发展都具有重要意义。

(作者:田中公明 单位:日本东方研究会;译者:张雅静 单位:北京故宫博物院宫廷部)

文物网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属文物网所有,转载时必须注明“来源:文物网”,并附上原文链接。

二、凡来源非文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com

月度排行

新闻速递

- 2021年度文物保护示范工程公布

- 李白《嘲王历阳不肯饮酒》诗稿考论

- 习近平:不断做强做优做大我国数字经济

- 张同禄80华诞纪念典藏展开幕,景泰蓝《盛世同路》引...

- 为盛世献礼,与第一大党同路!景泰蓝《盛世同路》在沪...

- 国之重器景泰蓝《和平颂宝鉴》入藏敦煌博物馆

- 景泰蓝泰斗张同禄八十华诞纪念典藏展盛大开幕,《盛世...

专题视点MORE

原创推荐MORE

- 文物网培训中心

- 美好时光

- 大家鉴宝—老窑瓷博物馆公益鉴宝活动圆满举行

- 曜变之旅

- 菖蒲河园,一袭釉色染枝头

- 龙泉琮式瓶

- 盛世风袭北京城,金秋月览长安客(下篇)

- 阿富汗珍宝展之:石膏盘上的希腊神话

- 秘色出上林

- 阿富汗珍宝展之:恒河女神雕像