你所不知道的春联之“最”

第一副春联诞生至今,已有上千年的历史。到今天,出现了许多内容和形式各异的春联,创造了各种之“最”。

最早的春联

据史书记载,公元964年(后蜀广政二十七年)春节前夕,后蜀主孟昶突然下了一道命令,要群臣在“桃符板”(画有神像的桃木板,旧时认为可以避邪)上题写对句,以试才华。可是,当群臣们把对句写好给孟昶过目时,孟昶都不满意。于是,他亲手提笔,在“桃符板”上写了:“新年纳余庆,嘉节号长春”。上句的大意是:新年享受着先代的遗泽;下句的大意是:佳节预示着春意常在。这就是我国史书文字记载中最早的一副春联。

最长的春联

五百里滇池,奔来眼底。披襟岸帻,喜茫茫空阔无边。看东骧神骏,西翥灵仪,北走蜿蜒,南翔缟素。高人韵士,何妨选胜登临。趁蟹屿螺洲,梳裹就风鬟雾鬓。更萍天苇地,点缀些翠羽丹霞。莫孤负:四周香稻,万顷晴沙,九夏芙蓉,三春杨柳。

数千年往事,注到心头,把酒凌虚,叹滚滚英雄谁在?想汉习楼船,唐标铁柱,宋挥玉斧,元跨革囊。伟烈丰功,费尽移山心力。尽珠帘画栋,卷不及暮雨朝云。便断碣残碑,都付与苍烟落照。只赢得:几杵疏钟,半江渔火,两行秋雁,一枕清霜。

这是由清代名士孙髯翁为昆明大观楼所题写的长联,垂挂于大观楼临水一面的门柱两侧,号称“古今第一长联”。孙髯字髯翁,号颐庵,昆明人,自幼聪颖,才气超群,自号“万树梅花一布衣”,晚年又自号“咒蛟老人”。在文禁森严的雍乾之际,他把感慨融铸于一百八十字的大观楼长联中,一时轰动诗坛。上联写滇池风物,似一篇滇池游记;下联记云南历史,似一篇读史随笔。这副春联寓情于景,情景交隔,气势磅礴,浑然一体,堪称千古佳作。

最短的春联

1931年“九·一八”事变发生后,一些中国人在过春节时,因国恨家仇而写下一副春联,上联只有一个“死”字,下联则是一个倒写的“生”字。

人们对这副春联的评价是:宁可站着死,绝不倒着生(活)。它表达的是中国人民誓死保卫国土完整、坚决击败日本帝国主义侵略者的决心。

最难读的春联

在山海关孟姜女庙内殿门两侧,有一副非常有名的对联:“海水朝朝朝朝朝朝朝落,浮云长长长长长长长消。”这副春联中,因为“朝”和“长”这两个多音字,不知难倒了多少人。

最常见的读法如下:海水朝chao,朝zhao朝zhao朝chao,朝zhao朝chao朝zhao落,浮云长zhang,长chang长chang长zhang,长chang长zhang长chang消。即:海水潮,朝朝潮,朝潮朝落;浮云涨,常常涨,常涨常消。

有意思的是,它还有多种断句读法,比如:

三四三断句:海水潮,朝朝朝潮,朝朝落;浮云涨,常常常涨,常常消。

四三三断句:海水朝潮,朝朝潮,朝朝落;浮云常涨,常常涨,常常消。

四六断句:海水朝潮,朝朝朝潮朝落;浮云常涨,常常常涨常消。

五五断句:海水朝朝潮,朝潮朝朝落;浮云常常涨,常涨常常消。

六四断句:海水朝朝朝潮,朝朝潮落;浮云常常常涨,常常涨消。

看来要想把这副春联读好,没点诗歌功底还真不容易。

最囧汽车春联

近年来,很多城市都有春节期间在车上贴春联的习俗,内容大都与祈求行车平安、保驾驶吉祥有关。

2009年,西安有位车主曾在自己的车后面贴出这样一副春联,上联是:“105要发”,下联是“369要顺”,横批“NB”。

不过这样一来,为了祈福平安的春联,反而有可能成为不安全的因素,一旦遮挡了视线,出了车祸就得不偿失。因此,不少城市的交管部门都会在春节期间提醒车主:汽车春联会对驾驶员的视线有影响,从而带来安全隐患,希望大家祈福的同时勿忘安全。

最“洋”的春联

2011年2月,网友在微博上发了一副“洋春联”的图片,不仅全用英文书写,而且对仗工整。

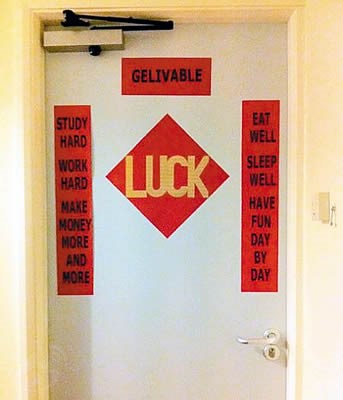

这副春联上下联各有9个英文单词,按中国春联的格式竖排。门右侧的上联是“Eat Well Sleep Well Have Fun Day by

Day”(大意是“吃得不错,睡得不错,天天都开心”),门左侧的下联是“Study Hard Work Hard Make Money More and

More”(大意是“努力学习,努力工作,钱越挣越多”)。门上方的横批则是由中国网民创造的新英文单词“Gelivable”(“给力”)。门中间还贴着一张菱形的大红纸,上面印着金色大字“LUCK”(意为“好运”或“福”)。

文物网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属文物网所有,转载时必须注明“来源:文物网”,并附上原文链接。

二、凡来源非文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com

月度排行

新闻速递

- 2021年度文物保护示范工程公布

- 李白《嘲王历阳不肯饮酒》诗稿考论

- 习近平:不断做强做优做大我国数字经济

- 张同禄80华诞纪念典藏展开幕,景泰蓝《盛世同路》引...

- 为盛世献礼,与第一大党同路!景泰蓝《盛世同路》在沪...

- 国之重器景泰蓝《和平颂宝鉴》入藏敦煌博物馆

- 景泰蓝泰斗张同禄八十华诞纪念典藏展盛大开幕,《盛世...

专题视点MORE

原创推荐MORE

- 文物网培训中心

- 美好时光

- 大家鉴宝—老窑瓷博物馆公益鉴宝活动圆满举行

- 曜变之旅

- 菖蒲河园,一袭釉色染枝头

- 龙泉琮式瓶

- 盛世风袭北京城,金秋月览长安客(下篇)

- 阿富汗珍宝展之:石膏盘上的希腊神话

- 秘色出上林

- 阿富汗珍宝展之:恒河女神雕像