达州现明代石刻 记载400年前一家人凿路义举

2014-08-27 10:22:36 来源:四川在线-华西都市报 已浏览次

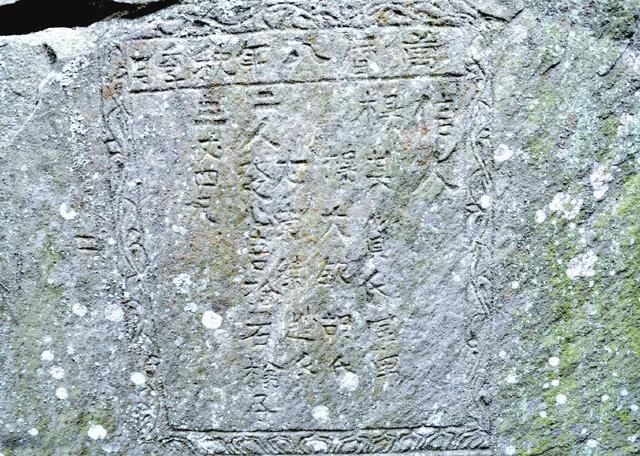

石刻自右向左而勒,文头横排,撰文为:历八年秋季月;正文竖排,撰文为:信人杨其、货氏同男杨大钦,胡氏、赵氏,二人大发善心,喜拾石梯子三丈四尺。

“蜀道难,难于上青天。”出川怎么办?在古代,川东地区有一条出川的交通要道,那就是盐茶古道。

日前,在川陕盐茶古道达州(微博)万源市石塘通天观段,继发现“魁”字石刻后,又发现明代石刻,为研究古道在历代时期促进历史、文化、民族融合、社会经济发展等方面提供了宝贵的资料补充。

发现:古道旁存明代石刻

日前,万源市石塘乡文广站工作人员在整理乡志、普查全乡文物时,偶然在该乡衫林湾村通天观盐茶古道旁发现一处明代石刻,这是继此处发现“魁”字石刻后的又一重大发现,该幅石刻与“魁”字石刻属同一崖壁。

虽然历经风雨侵蚀,但石刻四周的祥云图案和所撰字迹仍然清晰可见。根据石刻上的记载显示,该石刻雕刻于明朝万历八年秋(即公元1580年,距今已有434年),文字记叙了一个名叫杨其的人与其妻子带领一子两儿媳大发善心,在陡峭的岩石上开凿出石梯三丈四尺的义举。

古道:通天观段保存完整

据查证,万源石塘川陕古道上接陕西省盐场关、渔渡坝、固县坝至定远(今镇巴),下接万源白沙、固军至宣汉县抵达州。

古道在崇山峻岭中游走,险阻要冲如锁钥、道路崎岖似羊场,不知是何年何人修建。单是石塘乡这一段,自黑滩子到通天观长约40里,皆用1.3米-1.5米的青石板铺成,并留下许多美丽动人的传说。

岁月沧桑,历经洪水冲袭和人为改道,坝下的石板路已不复存在,从碗厂沟到通天观的一段石板路却至今保存完好,也是整个川陕盐茶古道保存最为完整的一段,并仍然有人通行,成为盐茶古道极为壮观的一道风景线。

探访:古道尚存很多古迹

经过实地探访发现,在通天观峰顶一个刻有“魁”字的石刻。石刻在距地面5米的青石崖壁上,坐东向西,字凿于高1.8米、宽1.6米、深7厘米的平顶龛内。当地曾流行说,这段路陡峭阴森,古代经常出现有人摔伤、迷失等怪事,为了辟邪,当地的人请工匠篆刻了此字,并用红漆刷之,意为“斗鬼”。

在“魁”字石刻下方12米处有一小庙,庙内两侧墙内嵌有3块碣形碑,碑文漫漶,依稀可见落款“嘉庆九年(1804年)”“嘉庆二十一年(1816年)”“民国·菖·菖年”字样。此外,在古道上还发现一碣形碑,高1.67米,宽0.7米,从上至下阴刻楷书大字“张大老爷德政”(张大老爷,即光绪五年【1879年】时任太平县知县的广西临川进士张永熙)。旁边还附有其乘马经过通天观的即兴赋诗,诗云:马头今日到通天,四壁云山落眼前,鉴我最真泉有水,清流一曲漾漪涟。

贡献:提供宝贵的资料补充

漫漫古道,从历史的纵深处穿越而来,任人感叹它的宏伟、厚重;凭人猜尽它的繁华、没落,却没有人知道它确切的开凿年代。“从目前发现的文物推测,这条古道最晚应该开凿于明代中期,往前可追溯到唐代,至今可能有近千年的历史。”万源市文物管理所工作人员介绍说、,这次发现的石刻,对研究川陕古道的修建以及明朝的婚姻制度有很大的作用;也为研究这条古道在唐、宋、明、清历代时期促进历史、文化、民族融合、社会经济发展等方面的作用提供了宝贵的资料补充。

魁字石刻

文物网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属文物网所有,转载时必须注明“来源:文物网”,并附上原文链接。

二、凡来源非文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com

月度排行

新闻速递

- 2021年度文物保护示范工程公布

- 李白《嘲王历阳不肯饮酒》诗稿考论

- 习近平:不断做强做优做大我国数字经济

- 张同禄80华诞纪念典藏展开幕,景泰蓝《盛世同路》引...

- 为盛世献礼,与第一大党同路!景泰蓝《盛世同路》在沪...

- 国之重器景泰蓝《和平颂宝鉴》入藏敦煌博物馆

- 景泰蓝泰斗张同禄八十华诞纪念典藏展盛大开幕,《盛世...

专题视点MORE

原创推荐MORE

- 文物网培训中心

- 美好时光

- 大家鉴宝—老窑瓷博物馆公益鉴宝活动圆满举行

- 曜变之旅

- 菖蒲河园,一袭釉色染枝头

- 龙泉琮式瓶

- 盛世风袭北京城,金秋月览长安客(下篇)

- 阿富汗珍宝展之:石膏盘上的希腊神话

- 秘色出上林

- 阿富汗珍宝展之:恒河女神雕像