全中国同胞团结起来——访江西庐山抗战博物馆

2015-05-25 15:38:16 来源:光明网 已浏览次

5月15日,星期五,庐山大雨。

庐山牯岭东谷长冲河畔,著名的“庐山会议”旧址一侧,三栋联立的中式宫殿式两层建筑在苍松翠柏的掩映下巍然矗立。尽管未到夏季旅游旺季,也并非节假日,但仍有一批又一批游客或身穿雨衣,或手撑雨伞,络绎不绝地来到这里。

风雨交加,建筑正门高悬的匾额上,“庐山抗战”四个金色大字被雨水冲刷得更为清晰醒目。

这里,是庐山抗战博物馆。

从图书馆到博物馆

飞檐翘角的大屋顶、六根大红支柱支撑的顶盖、淡蓝色的琉璃瓦、斑驳的石墙,博物馆整座建筑流露出浓郁的中华民族传统特色。

“庐山抗战博物馆的前身是庐山民国图书馆,它于1934年8月动工,1935年7月竣工。”庐山抗战博物馆馆长肖远扬介绍,“它的选址由蒋介石亲定,是当时庐山的三大建筑之一,也是庐山东谷第一座由中国人设计并建造的大型建筑。1996年,它被列入全国重点文物保护单位。”

在那个战火纷飞的时代,这座建筑曾经万众瞩目。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发。同年7月17日,蒋介石在这里发表了“庐山谈话”——“如果战端一开,就是地无分南北,人无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任,皆应抱定牺牲一切之决心。”2009年,庐山管理局投入2000万元,对庐山民国图书馆进行维修改造,并更名为庐山抗战博物馆,由著名抗战将领、百岁将军吕正操题写馆名。

2014年9月,为隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利69周年,国务院公布第一批80处国家级抗战纪念设施、遗址名录,庐山抗战博物馆在列。

历史不可遗忘

步入庐山抗战博物馆的门厅,迎面所见是一块刻画着中国军民浴血奋战场景的大型浮雕,其上镶嵌着“第二次国共合作与庐山地区抗战陈列展”金色大字。

“我们用了大量的史料和实物,重点展示国共第二次合作,以及在中国共产党和全国人民共同呼吁下,国民党政府召开由各界代表参加的庐山谈话会和蒋介石宣布对日抗战、发表抗战宣言的历史。”庐山抗战博物馆工作人员谢萍丽说。

在陈列展览面积达1200余平方米的12个展厅中参观,随着讲解员声情并茂的话语,面对着一幅幅珍贵而鲜活的历史图片,一件件富有历史感的实物,心绪不由得进入了那个同仇敌忾的抗战年代。

1937年6月4日,周恩来抵达庐山,向正在山上的蒋介石提交了《关于御侮救亡、复兴中国的民族统一纲领(草案)》,并与国民党方面进行了多次会谈。这是国共第一次庐山谈判。

卢沟桥事变后的第二天,中共中央向全国发出通电:“平津危急!华北危急!中华民族危急!只有全民族实行抗战,才是我们的出路!”号召“全中国同胞、政府与军队,团结起来,筑成抗日民族统一战线的坚固长城,抵抗日寇的侵略!国共两党亲密合作,抵抗日寇的新进攻!”

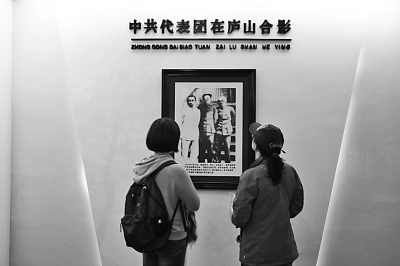

5月15日,游客在庐山抗战博物馆内参观。(光明日报记者胡晓军摄)

此后的1937年7月13日,中共代表团周恩来、秦邦宪、林伯渠抵达庐山,向蒋介石提交《中共中央为公布国共合作宣言》,表明中国共产党的抗战决心与信心。这是国共第二次庐山谈判。

经过激烈的交锋,加之时局的影响和社会各界的努力,1937年9月22日,国民党中央通讯社在庐山发表了《中国共产党为公布国共合作宣言》,并在国内各大报纸上刊登。9月23日,蒋介石在庐山公开发表谈话,承认中国共产党的合法地位。

“国民党发表中共宣言和蒋介石发表庐山谈话,标志着国共两党的磨合成功,第二次国共合作正式形成。国共两党两军力量的联合,进一步促进了全国上下的团结,全国同胞都投入了抗日民族解放战争的伟大洪流。”党史专家余伯流说,“两次庐山谈判,对第二次国共合作的形成具有积极和深远的影响。”

让历史告诉未来

翻开庐山抗战博物馆里的留言册,一行行或老练或稚嫩的字迹动人心魄,让人深思。

“中华民族延绵不绝,自立自强,笃志不移!”5月1日,落款“旭”。

“勿忘国耻,铭记历史!”5月9日,落款“罗涛”。

“铭记历史,展望未来。我们不能忘却那些牺牲的先烈;让我们的祖国繁荣富强,人民幸福安康。祖国万岁!”5月15日,落款“爱你的人民”。

随着纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年的氛围日益浓厚,庐山抗战博物馆也迎来了越来越多的游客。他们在这里参观着,思索着。

馆长肖远扬说:“今年4月,博物馆接待游客达9万余人,是去年同期的十几倍。”

文物网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属文物网所有,转载时必须注明“来源:文物网”,并附上原文链接。

二、凡来源非文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com

月度排行

新闻速递

- 2021年度文物保护示范工程公布

- 李白《嘲王历阳不肯饮酒》诗稿考论

- 习近平:不断做强做优做大我国数字经济

- 张同禄80华诞纪念典藏展开幕,景泰蓝《盛世同路》引...

- 为盛世献礼,与第一大党同路!景泰蓝《盛世同路》在沪...

- 国之重器景泰蓝《和平颂宝鉴》入藏敦煌博物馆

- 景泰蓝泰斗张同禄八十华诞纪念典藏展盛大开幕,《盛世...

专题视点MORE

原创推荐MORE

- 文物网培训中心

- 美好时光

- 大家鉴宝—老窑瓷博物馆公益鉴宝活动圆满举行

- 曜变之旅

- 菖蒲河园,一袭釉色染枝头

- 龙泉琮式瓶

- 盛世风袭北京城,金秋月览长安客(下篇)

- 阿富汗珍宝展之:石膏盘上的希腊神话

- 秘色出上林

- 阿富汗珍宝展之:恒河女神雕像