福州上下杭文物修缮:如何雕梁画栋 老工匠揭秘老手艺

2014-10-16 10:22:07 来源:东南网 已浏览次

商务总会旧址里已被修复的木雕花

商务总会旧址的木工部分已是收尾阶段

几个月前,有这么一群老师傅,在福州市三坊七巷保护修复工程有限公司的带领下,在台江区上下杭历史文化街区核心区,进行了一场老建筑的大修缮。他们顶着烈日,流着汗水,愚公移山似地修补着古建筑。

究竟这些古建筑里隐藏着哪些老手艺?修缮过程中,老师傅们又会遇到哪些难题?作为首批修复的福州商务总会旧址,如今是什么模样?

昨日,东南快报的记者深入老宅,请那里的建筑老师傅们为大家揭秘。

“保护古建筑不仅是为了保存珍贵的历史遗存,更重要的是留下传统和精华,从而滋养出新的城市和建筑。”现场一施工人员介绍,古建筑翻修、重建工程,不管是因旅游开发或商业开发,都要引起重视。能加入这个修复工程队,他们也很自豪。现场的每道工序,他们都是用心铸造,希望能还原出一个有历史感的古建筑。

监理

原工序、原材料、原工艺确保留住清代和民国时代两种文化

位于上杭路100号的福州商务总会旧址,是上下杭历史文化街区首批进行保护修复的文保单位之一。它依山而建,主落前后四进,还有东、西侧落,院内有漂亮的八角亭(也叫魁星楼)。

此前,这里破落不堪,门头房上部已烂,墙头杂草丛生,一二进房屋坍塌。现在工人们将长在门头房墙头的树和杂草砍掉,正在恢复门头房。在修复过程,施工人员对可利用的旧梁柱予以重新利用,更换腐烂、蚁蛀的梁柱,按原样进行修复。三进东侧落八角亭东边的花园里大树成荫,内植一级古樟和二级古榕各一棵,还有古荔以及一座亭子。眼下花园内空地堆放着施工的木料,杂草已清理。

仓山区博物馆退休的潘馆长(现福州商务总会旧址修缮现场监理)介绍,这座商务总会旧址原是清代末年的建筑,在1911年被福州商务总会购得,并且对其进行了部分整修,所以在这座总面积约1877平方米的建筑中,蕴藏了两个时代的文化轨迹。

“清代和民国时代的两种文化,都是这所建筑中的重要部分。我们尽量利用老建筑中原有的材料,损坏太严重没法用的地方我们按原规格补配。”潘总监说,此次修缮的基本原则是原工序、原材料、原工艺,保证准确地还原出一个有历史感的商务总会旧址。

东南快报记者了解到,今年4月启动修复的福州商务总会旧址主体工程预计10月底完工,现在木工部分已是收尾阶段,梁枋,柱子基本都搭建完毕,雕花部分也接近尾声,接下来还需要泥水工继续对墙面进行修复,以及把这些木材做旧处理。

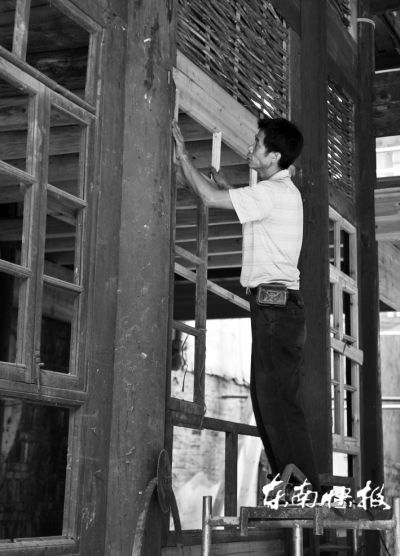

林师傅正在修缮木构件

木雕工

每人都有50多把刻刀雕花阶段最少要经过三道工艺

一块朽木,在数把不同模样的刻刀下转来转去,“变”出了一副崭新的模样。昨日上午,东南快报记者在福州商务总会旧址内,见到了“下刀如有神”的木雕工人。

近50岁的林师傅,从18岁就开始做木工,是工匠里的老师傅。从三坊七巷启动修复工程开始,塔巷、小黄楼等文保建筑以及保护建筑的上万件木雕,都出自他手。他说,修缮老房子,每一栋都有大量的旧木。最难的地方就是要把原来已经腐朽的、坏掉的木构件,照原样加工修补上去。

“瞧!这块梁柱为了保留它的原貌,我们要把木块中被虫蛀的部分,经过劈、抛、打洞等环节,将它修复。”林师傅说,一根梁柱最少也要花3天时间。为了赶工,师傅们每天早上6点半就进场,天黑了才收工,一天要忙10个小时。就连国庆长假,大家都坚守岗位。

由于老建筑的顶梁高,木工们每更换一次梁柱也要花好大工夫。“梁跟梁之间的距离就那么宽,我们要在原有的基础上,将梁放进去,很需要技巧。”林师傅表示。

现场除了木工外,木雕工人的活更细。每位木雕工人都有50多把刻刀,他们面前摆着常用的20余把。

“这里面有雕刻花卉,也有雕刻人物的。”木雕工郑师傅介绍,雕刻前要先清洗老木雕。清理之后,他拿出一块杉木板,开始描花。他先用铅笔在薄薄的白纸上画一遍,再用记号笔描一遍,描的时候把准备雕刻的木料放在下面,描完后就看到在新木料上留下痕迹了。接下去,郑师傅就按照三道工艺来做,第一道是描花,照着原来的木雕花纹画出来,第二道粗雕,最后一道是精雕。郑师傅说,如果是大件或者更精细的木雕,更要多很多工序花更多的时间。

“如今用的木材,跟老屋的一样,都是杉木。”郑师傅希望更多的人可以欣赏他们修建的“老古董”,让没见过的人开开眼界。

用草泥灰修缮的墙体

泥水工

用传统手艺修缮墙体弄断一根芦苇杆要重来

在魁星楼附近,东南快报记者见到一位正在忙活的泥水工。

“弄好这一面墙要花两个多星期的时间。”从事泥水工作30年的老陈介绍道,用福州传统的老手艺修缮一面墙,需要先用芦苇秆和木材在墙体上编出一副“骨架”,这也是修缮过程中,难度最大的部分。老陈说,在修复工程中,若不小心弄断了一根芦苇秆,就要重新编。

“搭好‘骨架’后,我们还需现场调制草泥灰涂在上方。”老陈说,草泥灰是由稻草、黄土、沙做成的,涂一遍需要一个星期才能干透,而这样的一面墙,至少要涂两遍草泥灰。

“草泥灰也是起到打底作用,之后还需要用麻筋灰面层抹光,最后抹灰刷浆,最后抹光后的墙面比一张纸还薄。”老陈自豪地说。

“用这种传统的手艺,可以减轻墙体的重量,并且具有弹性和很好的黏性。”潘总监在一旁介绍。

“现在学这门传统手艺的年轻人越来越少咯。”老陈感叹道,古建筑的修缮与盖楼房的工地是两回事,修缮古建筑需要对古建筑的风格、形式有一定了解和研究,还要走南闯北观察和学习。

潘总监说,老陈在进行一项古建筑修复前,有个奇怪的习惯,修复前都要搞清楚它们有多大的“岁数”。

“这样我在施工时才能提醒自己,不能让这些‘老家伙’毁在我手上。”老陈摸着一堵抹好草泥灰的墙,笑呵呵地说道。

文物网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属文物网所有,转载时必须注明“来源:文物网”,并附上原文链接。

二、凡来源非文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com

月度排行

新闻速递

- 2021年度文物保护示范工程公布

- 李白《嘲王历阳不肯饮酒》诗稿考论

- 习近平:不断做强做优做大我国数字经济

- 张同禄80华诞纪念典藏展开幕,景泰蓝《盛世同路》引...

- 为盛世献礼,与第一大党同路!景泰蓝《盛世同路》在沪...

- 国之重器景泰蓝《和平颂宝鉴》入藏敦煌博物馆

- 景泰蓝泰斗张同禄八十华诞纪念典藏展盛大开幕,《盛世...

专题视点MORE

原创推荐MORE

- 文物网培训中心

- 美好时光

- 大家鉴宝—老窑瓷博物馆公益鉴宝活动圆满举行

- 曜变之旅

- 菖蒲河园,一袭釉色染枝头

- 龙泉琮式瓶

- 盛世风袭北京城,金秋月览长安客(下篇)

- 阿富汗珍宝展之:石膏盘上的希腊神话

- 秘色出上林

- 阿富汗珍宝展之:恒河女神雕像